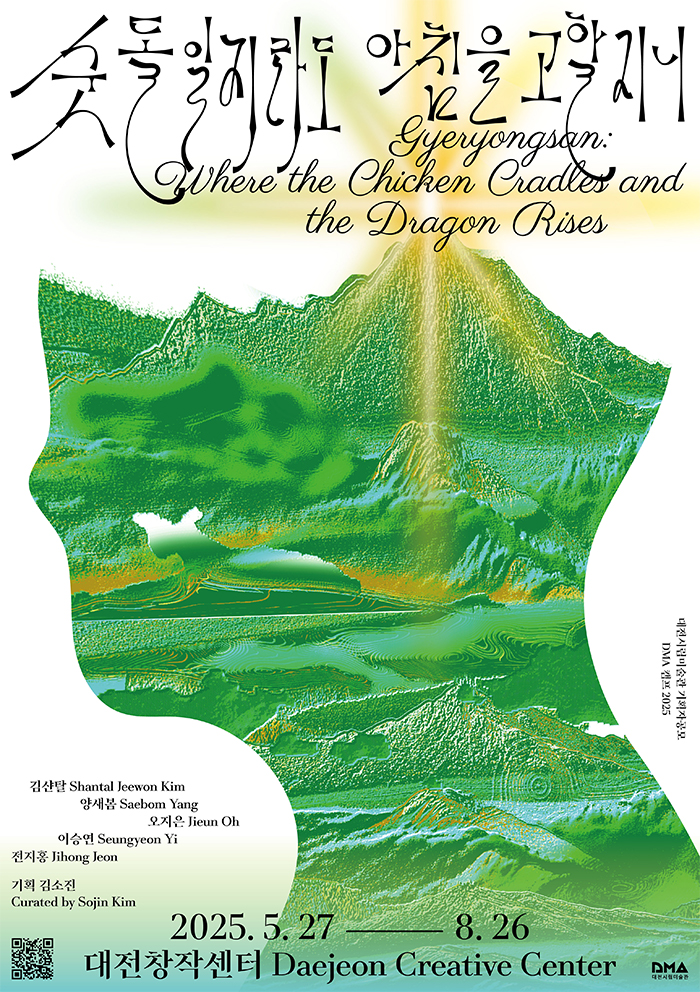

DMA 캠프 2025 Ⅱ_숫돌일지라도 아침을 고할지니

기간 2025-05-27 ~ 2025-08-26

부문 회화, 설치, 영상, 도자, 사진

작품 27점

관람 무료

작가 김샨탈, 이승연, 양새봄, 오지은, 전지홍

장소 대전창작센터

주최 및 후원대전시립미술관

문의 042-270-7341

기획의도

계룡산은 호서지방을 이루는 천지만물의 원천이 되는 곳이다. 삼국시대부터 조선시대까지 신앙과 염원의 중심지로 숭배되었으며 대전과 충청남도의 정체성을 형성하는 중요한 자연유산으로 여겨지고 있다. 본 전시는 계룡산이 품고 있는 자연과 인간의 깊은 유대감을 동시대적인 맥락에서 예술적 시도로 새롭게 풀어내고자 한다. 다섯 명의 참여 작가들은 각기 다른 관점과 매체를 통해 계룡산의 숨겨진 가치를 발현하여 관람객들에게 계룡산을 바라볼 수 있는 새로운 시각을 제안한다.

전시내용

전시제목인 《숫돌일지라도 아침을 고할지니》는 계룡산이 지닌 상징적 의미를 반영한다. 권시의 시에서 한양과 계룡산 신도를 옥돌과 숫돌로 비유하며 계룡산 신도가 부적합한 도읍지로 언급된 부분은 자연에 대한 인간 중심적이고 정치적인 해석의 한계를 보여준다. 또한 계룡산은 예로부터 '계산'이라 불리며 빛을 발하는 장소로 여겨졌다. 전시는 이러한 상징성과 해석의 층위를 새로운 시선으로 가로지르며, 지역성과 자연이 맞닿는 지점에서 계룡산이 품은 의미를 다시 들여다보고자 한다.

계룡산은 오랜 시간 인간의 염원과 신념이 투영되어온 장소이자, 자연과 문명이 교차하는 경계로서 끊임없이 새로운 이야기를 품어온 산이다. 이 전시는 단지 풍경이나 소재로서의 산이 아닌, 수천 년의 시간과 감각, 기억이 켜켜이 쌓인 장소로서 계룡산을 바라보고자 한다. 다섯 명의 작가들이 펼쳐낸 시선은 우리로 하여금 잊고 있던 감각을 환기시키며 인간과 비인간, 자연과 문명, 신성함과 일상의 관계를 다시 묻도록 이끈다. 전시를 통해 자연을 바라보는 오래된 시선과 동시대의 해석이 만나는 자리에서 우리가 잊고 있던 존재들과의 관계를 되묻고 삶의 방향을 다시 정비할 수 있기를 바란다.

작가정보

김소진은 광주를 기반으로 활동하는 독립큐레이터다. 지역의 정체성 발굴 및 예술적 담론형성에 관심을 두고 있으며, 소외된 공간의 고유 가치에 주목하며 이를 시각예술로 풀어내고 있다. 제 15회 광주비엔날레 광주파빌리온 어시스턴트 큐레이터(2024)로 활동하였으며 ⟪마고의 흔적은 누군가의 기적이 되고⟫(2024, 소소미술관, 태곳미술관, 다산미술관, 화순), ⟪무등예찬: 산은 우리에게 바라는 것이 없다⟫(2023, 호랑가시나무, 광주), ⟪사물의 변주: 마음에 일으키는 미세한 저항⟫(2023, 광주여성가족재단, 광주), ⟪금수예술장⟫(2022, 광주금수장호텔, 광주) 등 다수의 단체전을 기획했다. 독립큐레이터 팀 ‘장동콜렉티브’로 활동하였고, 시각예술 프로젝트팀 ‘1995Hz’를 결성해 다양한 장르의 예술인들과 협업하고 있다. 현재 아티스트 피(Artist Fee)에 관한 문제의식으로 “시각예술 절대 지켜”라는 캐치프레이즈 아래 시각예술 지원정책을 연구한다.

오지은은 일상의 순간들에서 느껴지는 개인적인 감정을 회화 속 이미지로 재현해왔다. 그 순간의 정서를 솔직하게 드러내는 표현적인 색채와 붓 터치, 당시의 분위기를 은유하는 사물 중심의 화면 구성은 흐릿한 잔상으로 남은 기억을 붙잡고자 하는 작가의 바람을 담고 있다. 개인전 ⟪녹색 현기증⟫(Hall 1, 서울, 2024), ⟪유기농 같은 사랑⟫(드로잉룸, 서울, 2022), ⟪나는 늘 춤추고 싶어요⟫(예술 공간 서:로, 서울, 2020)를 개최했고, ⟪SUNROOM⟫(BB&M, 서울, 2023), ⟪안티로망스⟫(을지아트 센터, 서울, 2022), ⟪오늘, 순간, 감정⟫(아트사이드 갤러리, 서울, 2021), ⟪읽혀지지 않는 지도⟫(아트스페이스3, 서울, 2021) 등에 참여했다.

김샨탈은 답이 이미 정해져있기보다 길을 잃고 작업 수행을 통해 답을 찾아가는 과정의 예술을 지향한다. 그는 차학경을 롤모델로 시각-문학-언어를 가로지르며 의도적으로 이해를 비틀고, 그 사이에서 소수자의 언어를 감각하도록 유도한다. 작가는 언어가 없었던 대상에게 알맞는 언어를 만들고 수평적인 관계성과 상호 돌봄이라는 전제 하에 어떤 작업을 만들 수 있는지 실험한다. 개인전 ⟪테이프 에이드 키트⟫(탈영역우정국, 서울, 2023),⟪그릇-됨에 관하여⟫(중간지점, 서울, 2022)를 개최했고, ⟪희망 대신 욕망⟫(광주시립미술관, 광주, 2024-2025), ⟪유실언어보관소⟫(서리풀갤러리, 서울, 2023), ⟪오해, 오역, 오독의 시⟫(신한갤러리, 서울, 2023⟫, ⟪침묵의 도면⟫(임시공간, 인천, 2023) 등의 단체전에 참여했다.

전지홍은 도시의 기억과 장소의 서사를 되짚으며 공간을 감각한다. 의도치 않은 이주를 반복하며 이동의 자취는 자연스럽게 ‘나의 사투리’로 스며들었다. 콤플렉스라고 생각하며 감추고 싶었던 사투리 속에서 준비되지 않은 채 떠나보내야 했던 것들과 익숙해져야 했던 자신의 시간을 되짚어 걸어본다. 이러한 걸음은 전통 고지도 안에서의 걷기 방식을 따라 걸어보며 동양화 매체를 사용하여 지도 회화를 만들거나 공간 속 회화와 설치 환경을 통해 유랑의 감각을 제안할 수 있는 작업으로 이어지고 있다. 이화여자대학교 동양화와 미술사학전공 학과정을 졸업하고, 동대학원 동양화전공 석사과정을 졸업했다. 개인전 ⟪마산, 가린혹⟫(2023, 스페이스 윌링앤딜링)을 비롯하여 ⟪나는 너를 보고 있는 하늘의 눈이다⟫(2024, 하이트컬렉션), ⟪긴, 빈 꼬리, 희박하게 가끔 빛⟫(2022, SeMA벙커), ⟪하나의 산⟫(2020, 중간지점), ⟪제 3의 과제전 2019⟫(2019, 프로젝트 스페이스 사루비아) 등의 단체전에 참여했다.

양새봄은 서울에서 공간 디자이너이자 설치미술가로 활동하고 있다. 공간을 만들고 관찰하는 과정 속에서 시간과 물질의 관계, 대상들 간의 깊은 연결성에 대해 감각한다. 현장에서 만나는 물질, 조형, 흔적들로부터 작업이 탄생하며, 이를 통해 공존의 의미를 찾아 나간다. 홍익대학교 동양화과, 조소과 학사, 시카고예술대학 Designed s 석사를 졸업했다. ⟪오픈사이트, 의외의 조합⟫ (2024, 온실속화실, 서울), ⟪마고의 흔적은 누군가의 기적이 되고⟫(2024, 다산미술관, 화순), ⟪___를 대하는 법⟫(2021, PS333, 서울), ⟪Floating in a Room of Water⟫(2020, 로만 수잔, 시카고), ⟪The Sight Unseen OFFSITE⟫(2018, 201 Mulberry, 뉴욕) 등 다수의 단체전에 참여했다.

이승연은 부재하는 존재를 감각할 때를 기록해 기억한다. 망자의 부재는 그를 기억하는 이가 있는 모든 장소에 존재하며, 자취방 구석의 그림자에서 혹은 여행지의 풍경에서 발견될 수도 있다. 그의 작업은 보존을 위해 시간을 수집하는 일종의 고고학적 행위처럼 이해하지 못하고 흘러간 수많은 시간과 두텁게 쌓인 역사의 지층을 파헤치고, 낯선 장소에 남아있는 기억의 진동을 더듬는다. 개인전 ⟪먼지와 연기⟫(2025, 전시공간, 서울), ⟪Echoes of Memory⟫(2024, IMF Seoul, 서울)를 개최했으며, ⟪마고의 흔적은 누군가의 기적이 되고⟫(2024, 소소미술관, 화순), ⟪사랑하는 마음으로⟫(2024, Gallery Towed, 도쿄), ⟪페리지 윈터쇼⟫(2022, 페리지갤러리, 서울),⟪Negative Platform⟫(2022, 중간지점, 서울),⟪투명한 집⟫(2022, 킵인터치, 서울) 등의 단체전에 참여했다.